UVED - Environnement et Développement durable (Débutant)

Section outline

-

Tout le monde a entendu parler des problématiques d'environnement et de la notion de développement durable. Il s'agit à la fois de questions scientifiques, politiques, économiques et sociales, généralement associées à d'importants débats dans la société.

Afin de bien comprendre ce qui est en jeu, afin aussi de s'engager en faveur de la résolution de ces grands défis, il est nécessaire d'avoir des bases sur un certain nombre de questions : quels sont les problèmes ? Quels sont les domaines concernés ? Quelles sont les approches pour y faire face ? Quels sont les acteurs concernés ?

Ce parcours de formation débutant vous permettra de parcourir ces différents aspects : histoire du concept de développement durable, éthiques associées, complexité des défis à résoudre, principaux modèles proposés pour faire évoluer la société, domaines d'activité et acteurs concernés (énergie, agriculture, RSE, etc.). Un focus est proposé autour de l'éducation à l'environnement et au développement durable, en mettant en lumière quelques approches pédagogiques et en resituant cette notion dans chacune des disciplines scolaires.

-

L'histoire de l'émergence des concepts d'environnement, d'éco-développement et de développement durable est retracée du 19ème siècle à nos jours. Une large place est accordée aux grandes conférences internationales qui, depuis plus de 40 ans, concourent à placer ces préoccupations au cœur de l'agenda politique. Enfin, la pertinence actuelle du concept de développement durable est discutée au regard de ses limites opérationnelles, des grands enjeux globaux et des rapports qu'entretiennent les pays du Nord et ceux du Sud.

L'histoire de l'émergence des concepts d'environnement, d'éco-développement et de développement durable est retracée du 19ème siècle à nos jours. Une large place est accordée aux grandes conférences internationales qui, depuis plus de 40 ans, concourent à placer ces préoccupations au cœur de l'agenda politique. Enfin, la pertinence actuelle du concept de développement durable est discutée au regard de ses limites opérationnelles, des grands enjeux globaux et des rapports qu'entretiennent les pays du Nord et ceux du Sud.

-

Si le développement durable s'inscrit dans une démarche interdisciplinaire, il est nécessaire de maîtriser les concepts et les bases des différentes disciplines. Et nombreuses sont celles qui apportent leur contribution au débat ! Nous vous proposons un focus sur sept d'entre elles : l'écologie, l'économie, l'histoire, la géographie, la philosophie, les sciences politiques et la physique.

Si le développement durable s'inscrit dans une démarche interdisciplinaire, il est nécessaire de maîtriser les concepts et les bases des différentes disciplines. Et nombreuses sont celles qui apportent leur contribution au débat ! Nous vous proposons un focus sur sept d'entre elles : l'écologie, l'économie, l'histoire, la géographie, la philosophie, les sciences politiques et la physique. -

Un ensemble de clés permet de bien comprendre ce qu'est le développement durable. Quatre sont ici présentées : 1) la prise en compte de la diversité des savoirs et des croyances, en plus de l'expertise scientifique, 2) la pensée complexe, 3) la prise en compte de différentes échelles d'espace et de temps, 4) la nature des valeurs qui sous-tendent les représentations du développement durable.

Un ensemble de clés permet de bien comprendre ce qu'est le développement durable. Quatre sont ici présentées : 1) la prise en compte de la diversité des savoirs et des croyances, en plus de l'expertise scientifique, 2) la pensée complexe, 3) la prise en compte de différentes échelles d'espace et de temps, 4) la nature des valeurs qui sous-tendent les représentations du développement durable. -

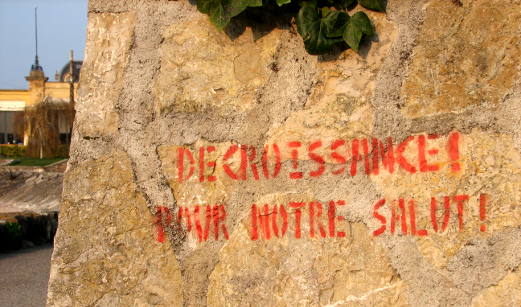

Le développement durable est plus qu'un concept, c'est un nouveau paradigme. Cette partie aborde les notions de changement et de normes sociales en partant de la formule de René Dubos "Agir local, penser global", et permet de comprendre le changement de modèle à travers l'étude de nos modes de production et de consommation. Elle présente les différentes écoles de pensée susceptibles d'éclairer et d'inspirer des alternatives au changement de société, et analyse des expérimentations et innovations sociales ainsi que des projets véritablement insérés dans la société qui nous permettent de cerner les comportements qui découlent de ces pratiques et l'évolution des représentations.

Le développement durable est plus qu'un concept, c'est un nouveau paradigme. Cette partie aborde les notions de changement et de normes sociales en partant de la formule de René Dubos "Agir local, penser global", et permet de comprendre le changement de modèle à travers l'étude de nos modes de production et de consommation. Elle présente les différentes écoles de pensée susceptibles d'éclairer et d'inspirer des alternatives au changement de société, et analyse des expérimentations et innovations sociales ainsi que des projets véritablement insérés dans la société qui nous permettent de cerner les comportements qui découlent de ces pratiques et l'évolution des représentations. -

Cet ensemble de vidéos permet d'aborder l'environnement et le développement durable sous l'angle de ses champs d'application comme, entre autres, l'agroécologie, le tourisme durable, la ville durable, la gestion de l'eau, l'écologie industrielle, la transition énergétique et la démographie. Cette partie porte un regard réflexif sur les concepts et les méthodes d'évaluation ainsi que sur les stratégies et les politiques mises en œuvre aux niveaux international et national.

Cet ensemble de vidéos permet d'aborder l'environnement et le développement durable sous l'angle de ses champs d'application comme, entre autres, l'agroécologie, le tourisme durable, la ville durable, la gestion de l'eau, l'écologie industrielle, la transition énergétique et la démographie. Cette partie porte un regard réflexif sur les concepts et les méthodes d'évaluation ainsi que sur les stratégies et les politiques mises en œuvre aux niveaux international et national. -

Cet ensemble de vidéos permet de bien comprendre ce que sont l'éducation à l'environnement et l'éducation au développement durable. Un aperçu des politiques qui sous-tendent le déploiement de ces "éducations à" est proposé, ainsi qu'une présentation de quelques outils et démarches qui permettent de faire vivre cette éducation à l'environnement et au développement durable dans les classes.

Cet ensemble de vidéos permet de bien comprendre ce que sont l'éducation à l'environnement et l'éducation au développement durable. Un aperçu des politiques qui sous-tendent le déploiement de ces "éducations à" est proposé, ainsi qu'une présentation de quelques outils et démarches qui permettent de faire vivre cette éducation à l'environnement et au développement durable dans les classes. -

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est une notion

essentielle dès lors que se pose la question de l'intégration des

principes du développement durable par l'entreprise. Cet ensemble de

vidéo permet de bien comprendre l'origine de cette RSE, ses

fondements conceptuels ainsi que les facteurs qui encouragent son

déploiement.

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est une notion

essentielle dès lors que se pose la question de l'intégration des

principes du développement durable par l'entreprise. Cet ensemble de

vidéo permet de bien comprendre l'origine de cette RSE, ses

fondements conceptuels ainsi que les facteurs qui encouragent son

déploiement. -

L'éthique de l'environnement et du développement durable renvoie à un débat philosophique relatif aux idéologies, aux cultures et aux actions humaines en lien avec la nature. Cette partie s'intéresse aux débats autour de la relation Homme / Nature. Elle

examine tout particulièrement la question de l'éthique de la technique et pose les bases d'une éthique du futur, sur la base des travaux de Hans Jonas (1979).

L'éthique de l'environnement et du développement durable renvoie à un débat philosophique relatif aux idéologies, aux cultures et aux actions humaines en lien avec la nature. Cette partie s'intéresse aux débats autour de la relation Homme / Nature. Elle

examine tout particulièrement la question de l'éthique de la technique et pose les bases d'une éthique du futur, sur la base des travaux de Hans Jonas (1979).