La visualisation indirecte

La visualisation indirecte est le mode de visualisation le plus communément utilisé aujourd'hui. La visualisation indirecte propose un affichage du monde réel et des éléments virtuels sur un même écran. C'est la méthode que nous retrouvons sur nos téléphones intelligents, nos tablettes dans le cadre — par exemple — de jeux vidéo comme « Pokémon Go » ou d'application comme Place de la société IKEA qui vous permet « d'essayer » les produits de l'entreprise dans votre environnement réel. Ce mode de visualisation s'étant aussi aux casques de réalité virtuelle munis de caméras leur permettant de copier le monde réel sur leur écran.

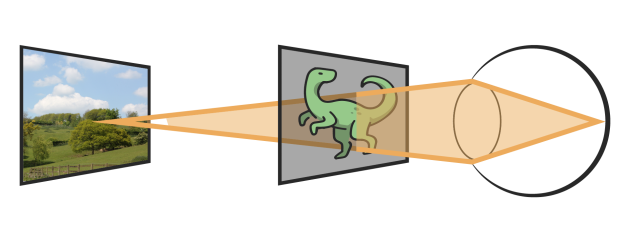

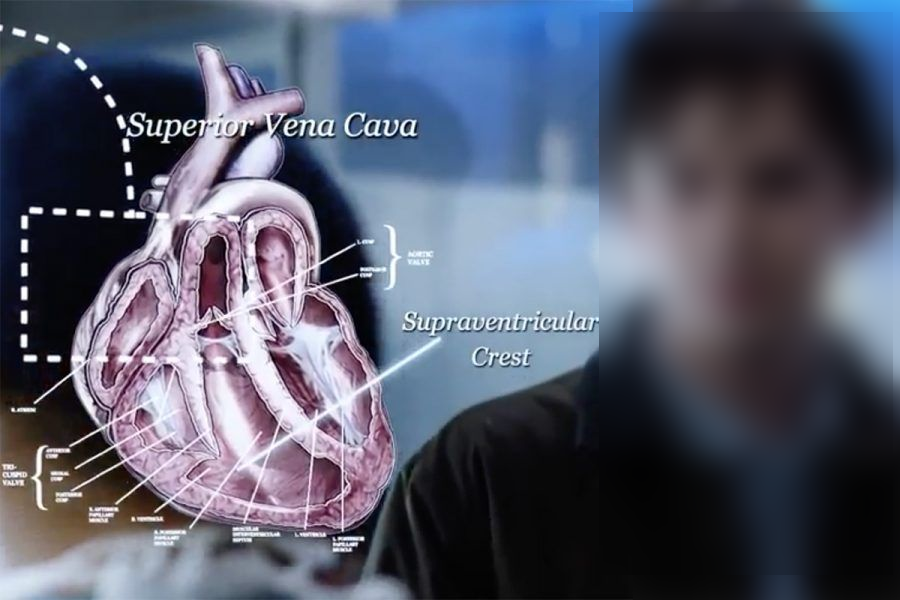

La visualisation directe

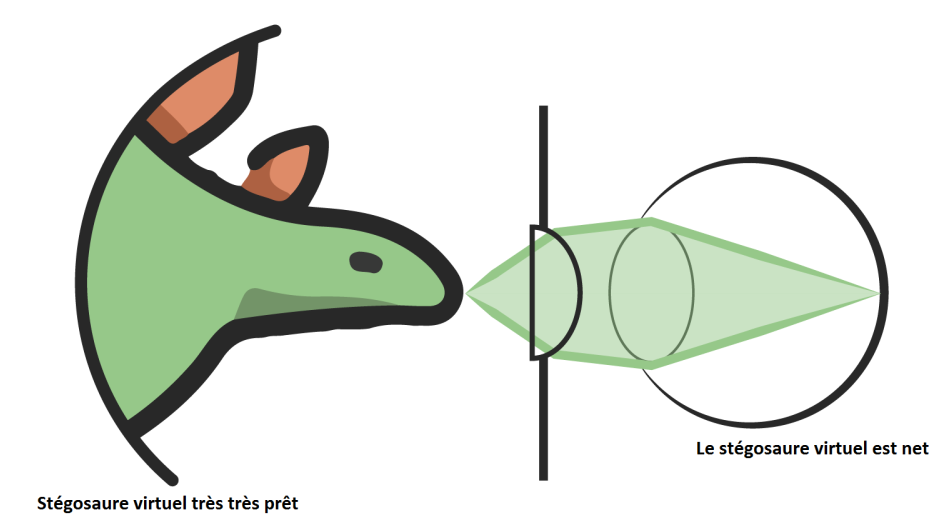

La visualisation directe permet à l'utilisateur de voir directement le monde réel, les éléments virtuels eux sont affichés sur un support semi-transparent placé entre le monde réel et l'œil de l'utilisateur. Les périphériques actuels les plus emblématiques de ce mode de visualisation sont l'Hololens (produit par Microsoft) et le Leap Motion One (produit par Magic Leap).

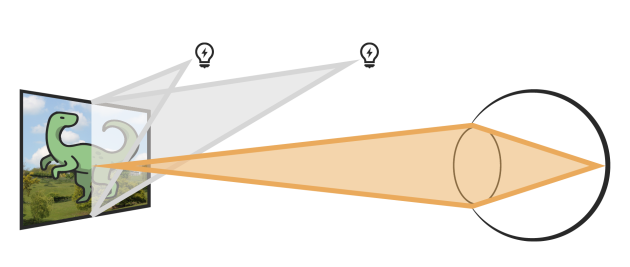

La visualisation projective

Malheureusement peu exploité, ce mode de visualisation présente le grand avantage de ne pas demander à l'utilisateur le port de lunettes ou de tout autre périphérique. En effet, les éléments virtuels sont ici projetés (grâce à un ou plusieurs vidéoprojecteurs) directement sur l'environnement réel à augmenter. C'est donc le mode de visualisation le plus naturel et le plus accessible, il présente néanmoins à l'heure actuelle, l'inconvénient de ne pas être facilement transportable, mais aussi des problèmes liés à son utilisation en extérieur limitée par la capacité des vidéoprojecteurs à produire une image très lumineuse. Nous voyons toutefois apparaître des périphériques qui tendent à s'affranchir de ces contraintes comme l'Hololamp.